Andrea Romano opera ai margini, dove opera e osservatore si incontrano. E forzare questi margini dà, all’artista, la possibilità di esplorare gli aspetti della realtà che gli interessano e di rappresentarli

L’artista milanese Andrea Romano è delicato e colto, come le sue opere.

Ma l’apparente calma della voce e la attitude di Andrea Romano nascondono invece un mondo ben più complesso, fatto di contrasti. Il suo fare non è slegato dal contesto e dagli altri, ma si nutre di esso e con esso.

Gli occhi di Andrea Romano, infatti, sono sempre vivi, curiosi, ricettivi.

“Drawer Bottoms (Empathy blue on beige)”. 2020. Collage. Cm 50 x 50. Courtesy dell’artista. Fo-to di Andrea Rossetti.

Prima di intervistare Andrea ho voluto leggere alcuni scritti o dichiarazioni rilasciate negli anni e studiare le sue opere. Spontaneamente mi sono trovata a scrivere su un foglio parole che identificano elementi ricorrenti del suo lavoro. Una di queste è segno, che troviamo in forma grafica nei disegni, nelle sculture, nell’impronta visiva che uno spettatore può dare all’opera. In tutti questi casi, il suo segno è leggero, gentile ed elegante; non cerca una rottura, ma, al contrario, traccia spazi di relazione e azione.

Andrea, tu sei tra i protagonisti della collettiva “The Give. On Life and Death”, ora in corso a Bergamo. Ti va di parlarmi del lavoro che hai presentato e come hai affrontato questa tematica?

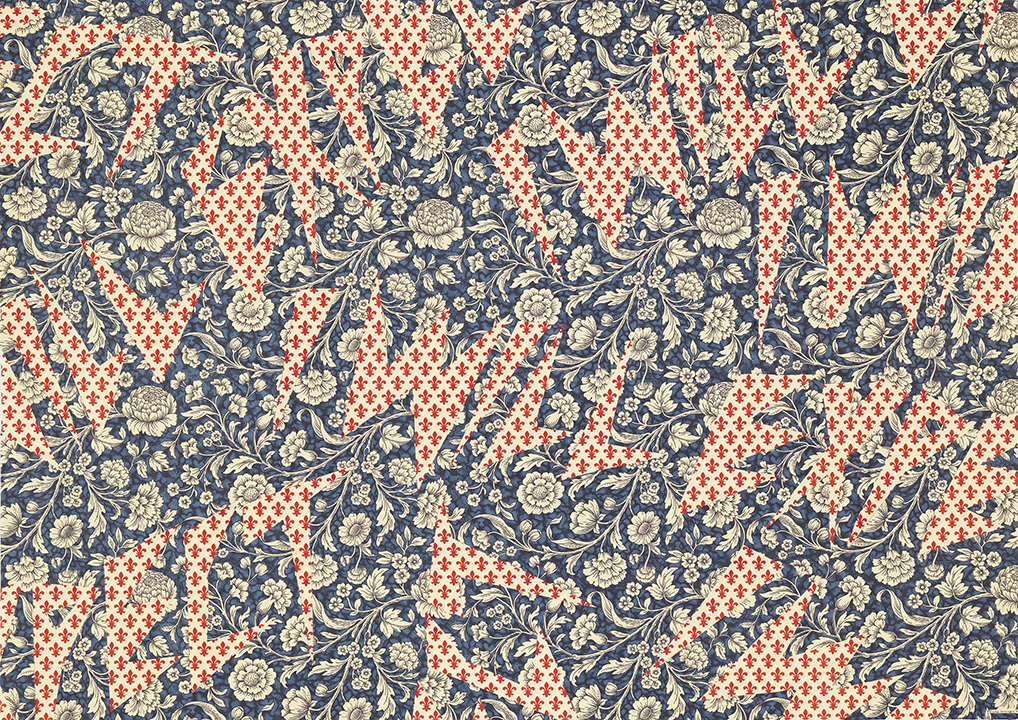

Quella del dono per me era una tematica inedita, e quando sono stato invitato a partecipare ho coinvolto all’interno del mio lavoro un progetto di Massimo Grimaldi; .give, un social network dove gli utenti possono esprimere la loro generosità donando quello che vogliono o chiedere quello di cui hanno bisogno. Il lavoro, che si intitola “From me to .give”, è composto da due parti; la realizzazione del sito dell’app e una serie di poster che raffigurano le parole tratte dal progetto di Grimaldi che ho trovato più evocative. I poster, che si possono prendere in mostra o scaricare in digitale dallo stesso sito, sono uno spin-off dei miei “Drawer Bottoms”, collage che faccio da un anno usando diverse carte Varese (quelle usate in passato per rivestire i fondi dei cassetti) che raffigurano parole legate alla mia ricerca. La combinazione di diversi colori e motivi di queste carte mi dà la possibilità di creare effetti ottici che coinvolgono lo spettatore a livello retinico oltre che emotivo o concettuale.

Cito le tue parole “… a volte la sfida è quella di fare arte in modo che sia il più possibile partecipativa senza chiedere alcuna interazione, se non la pura contemplazione”. Il momento storico che stiamo vivendo ora pare ci costringa ad attuare il tuo pensiero. Pensi, quindi, ad una nuova possibile sfida per il futuro? E se sì, quale?

Questo momento, in cui pubblico e opera non si incontrano, mi fa riflettere in modo nuovo rispetto a una delle tematiche principali del mio lavoro. Sicuramente la tecnologia in futuro darà alla fruizione dell’arte e alla visione strumenti migliori di quelli che abbiamo visto o adottato in questi mesi, ma oggi penso che l’esperienza che si fa con la presenza fisica sia ancora la cosa migliore.

“From me to .give”. 2020. Poster. Cm 50 x 70. Courtesy The Blank Contemporary Art. Foto di Alessandro Zambianchi.

LEGGI ANCHE: Angelica Consoli. Incapsulare la memoria – Intervista

Come è cambiato, se è cambiato, il tuo modo di osservare la realtà che ti circonda?

Di sicuro cambia sempre con l’esperienza, è cambiato in adolescenza, è cambiato quando ho iniziato a osservare la realtà attraverso l’arte e con una consapevolezza maggiore del linguaggio dall’accademia in poi. Credo che a cambiare sia la profondità, la capacità di vedere una struttura, i sotto testi, le connessioni tra le cose.

Cosa rappresenta per te il margine?

È lo spazio nel quale opera e osservatore si incontrano, quindi per estensione è lo spazio nel quale le persone si incontrano e si osservano. Nel mio lavoro forzo i limiti dei mezzi, della rappresentazione o delle definizioni di opera perché voglio estenderne i margini; è una sorta di feticcio filosofico, ma mi dà modo di esplorare gli aspetti della realtà che mi interessano e di rappresentarli.

Credi si possa, finalmente, ridare dignità all’opera d’arte come oggetto (anche) estetico e non solo portatore di concetti astratti (a volte, estremamente astratti)? La bellezza non è già di per sé un veicolo di riflessione, di sentimento, di unione?

Credo che la dignità di un’opera non dipenda dalla bellezza se intesa in modo classico. Forse la bellezza può essere un veicolo di riflessione solo se messa in discussione, e credo sia impossibile ormai svincolarla da un contenuto o dal concetto di utilità. Non so se ho centrato la domanda ma per me non è l’ambire a quel tipo di bellezza che fa la differenza tra un concetto astratto e no, o tra un lavoro espressivo o meno, la bellezza è una conseguenza del lavoro.

“From me to .give”. 2020. Poster. Cm 50 x 70. Courtesy The Blank Contemporary Art. Foto di Alessandro Zambianchi.